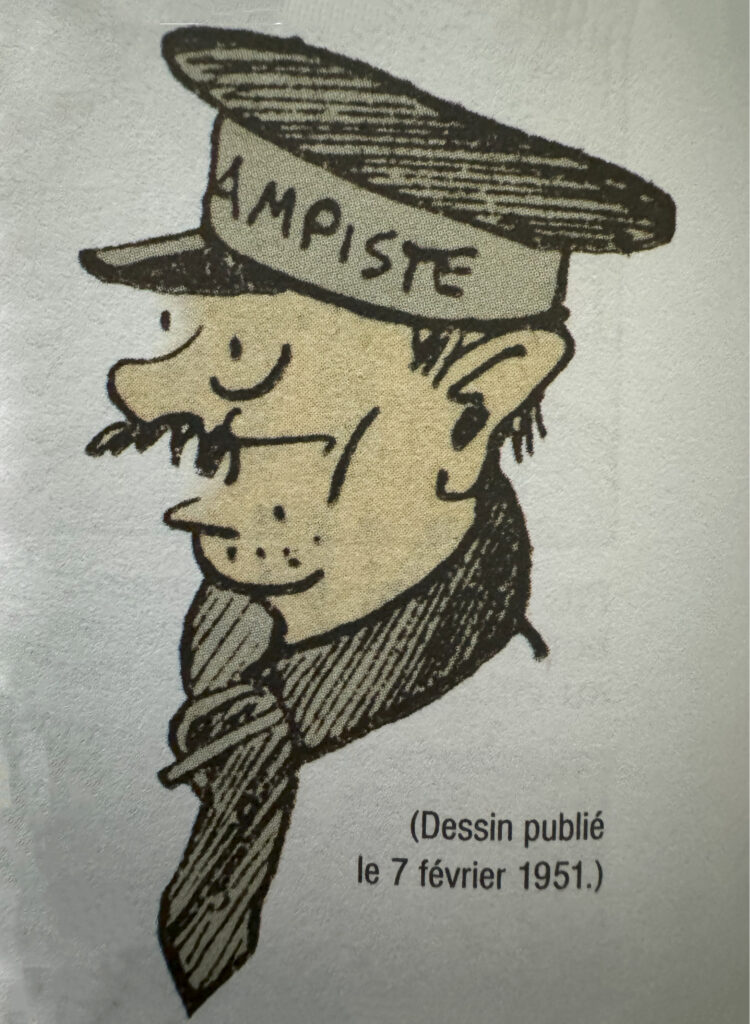

Le Canard enchaîné a vu la création, dans ses colonnes, de personnages devenus familiers, voire célèbres. Citons, par exemple, « le Bouif » de Georges de la Fouchardière, « l’ami Bidasse » d’André Guérin ou « le grand-père Zig » d’Alexandre Breffort . Mais celui du « lampiste » est sans doute le plus fameux, car toujours utilisé. Le lampiste apparaît pour la première fois dans le numéro 856 du 23 novembre 1932, à propos d’une tentative d’attentat ferroviaire des indépendantistes bretons de Célestin Lainé contre Édouard Herriot. Mais c’est le titre de l’article de Pierre Bénard, paru dans le numéro 903 du 18 octobre 1933, qui va le populariser, avec l’expression: « faisons payer le lampiste » !

A la base, le lampiste est un modeste employé des chemins de fer, préposé à l’entretien des lampes. Il va personnifier le français moyen, sorte de bouc émissaire, à qui on demande de se serrer la ceinture toujours davantage, bref celui qui trinque à la place des nantis.

Ainsi, dans le numéro 1377 du 12 février 1947, alors que le pays fait face à l’inflation des produits alimentaires, aux pénuries, au marché noir, Robert Tréno, co-rédacteur en chef de l’hebdomadaire satirique, s’adresse ironiquement à lui: « Mon cher lampiste, Tu n’es pas content, parait-il. Tu prétends que la vie est trop chère, que tu ne peux joindre les deux bouts avec ton salaire de 6 500 francs par mois, sur lequel le fisc prélève bon an mal an près de 10 000 francs d’impôt cédulaire. Tu réclames la somme exorbitante de 7 000 francs par mois, qualifiée par toi de « minimum vital ! ». On t’a pourtant expliqué, sacré nom de D… de lampiste, que si l’on cédait démagogiquement à tes exigences, c’en serait fait de l’équilibre budgétaire. » Tréno se moque des explications données par le gouvernement pour justifier son refus d’augmenter les salaires et ridiculise les compensations dérisoires offertes par le gouvernement: « Oui, bien sûr, je t’entends ricaner. La baisse ! parlons-en… 5% de moins sur les boutons de culotte, les casseroles, les rasoirs de sûreté et les oeuvres complètes de M. Henry Bordeaux […] Mais comme 80% de mon maigre budget sont consacrés à la bectance, et que le marché noir où je suis bien obligé d’acheter ma barbaque, mon beurre et mon vin se fout royalement des 5% de M. Blum et des 10% de M. Ramadier, ça me fait une belle jambe, leur baisse !» Tréno utilise la colère du lampiste pour dénoncer les augmentations – astronomiques – de salaire des députés et des ministres (10 000 francs par mois), comparées aux maigres revendications des travailleurs. Il invite faussement le lampiste à faire preuve de compréhension, voire de résignation: « C’est que, vois-tu, mon cher lampiste, vous êtes trop de lampistes en France. Vous êtes trop à crever de faim. Vous manquez vraiment de discrétion. Vous manquez de savoir-vivre […] Si on t’écoutait, mon pauvre vieux, ce serait la ruine, la faillite, la banqueroute… Et tout et tout. Allons, lampiste de mon cœur, sois gentil, sois mignon, soit compréhensif. Tu ne veux tout de même pas nous mettre sur la paille, dis,

mon gros ? »

Cette lettre fictive de Tréno constitue une critique acerbe des politiques économiques et sociales de l’après-guerre et met en lumière les contradictions, l’hypocrisie et l’injustice des mesures gouvernementales, tout en soulignant la frustration et la colère des français les plus modestes.

Sylvain Parpaite