Il y a quelques jours, nous étions dans le classement et l’inventaire de la revue le Magasin pittoresque, un périodique encyclopédique fondé en 1833 par Édouard Charton et qui va se prolonger jusqu’en 1938. Nous avons plus de 60 % de la collection (dont tous les premiers numéros) et de nombreux exemplaires en double. Notons que récemment, un bouquiniste de la Nièvre, Jean-Claude Néant, nous a confié une quarantaine d’exemplaires de cette remarquable revue. Profitons-en pour le remercier.

En feuilletant quelques pages de ces volumes reliés annuels, nous avons découvert un intéressant texte sur l’agriculture publié en trois parties au début de l’année 1859.

Les textes sont très instructifs et ils permettent d’évoquer l’agriculture avant 1870, c’est-à-dire avant le début de notre exposition et de notre ouvrage L’Odyssée agricole.

Ce long texte a pour titre « Les deux fermes ». Il évoque également dans les deux parties suivantes, l’évolution des charrues.

Bonne lecture.

Pascal Roblin

Les deux fermes

Depuis une dizaine d’années, l’agriculture française a fait de notables progrès. Les méthodes, les procédés, les assolements, les machines, les outils, les constructions elles-mêmes, plus difficiles à changer que tout le reste, se sont considérablement perfectionnés. Malheureusement, si dans certains arrondissements on cultive mieux qu’autrefois, de manière que la terre y rapporte plus à celui qui la travaille, c’est encore, en France, l’exception. La routine persiste à exercer son influence malheureuse sur le plus grand nombre des exploitations rurales de notre pays. L’ignorance explique cet asservissement à l’esprit de routine, si elle ne le justifie pas. Mais que dire des gens instruits qui, en haine de tout ce qui est nouveauté, par amour du paradoxe, par un orgueil mal placé, ou par un calcul d’économie qui les ruine, persistent dans les erreurs de leurs ancêtres et laissent dans le sein de la terre une si grande partie des richesses qu’elle contient ?

Nous avons un sol excellent, un climat tempéré très favorable à presque toutes les productions agricoles. Lorsque la disette se fait sentir, si on allait bien au fond des choses, on verrait que les récoltes périssent la plupart du temps par la faute des hommes, et non par la faute du ciel. Tous les industriels raisonnent leur industrie. Seuls la plupart des agriculteurs, dédaignent l’étude et le raisonnement, s’abandonnent à de folles inspirations ou se laissent conduire par une tradition empruntée aux siècles d’ignorance.

C’est afin de rendre plus saisissante l’erreur déplorable des cultivateurs qui repoussent les améliorations que nous avons entrepris de décrire deux fermes : la ferme de la routine et la ferme du progrès. Les dessins que nous donnons parlent aux yeux. Les constructions ne sont point des produits de l’imagination de l’artiste. L’une d’elles a été dessinée dans un village du Berry ; l’autre appartient à M. D. qui a obtenu la prime d’honneur de 8 000 francs au concours de Melun, en 1857.

La ferme du Berry est un type que l’on rencontre encore partout. Les toits sont en chaume, une étincelle peut les enflammer ; les étables du bétail, basses, mal aérées, ont une aire placée au-dessous du niveau de la cour, de sorte que les liquides ne peuvent s’écouler et que l’eau de la pluie vient délayer la litière ; elles sont humides, privées d’air, froides l’hiver, chaudes l’été. Les animaux sont placés sous la provision de foin : la poussière du fenil leur donne des maladies de la peau et attaque leurs poumons, tandis que les exhalaisons putrides de l’étable corrompent les couches inférieures du foin.

Le fumier, cette source de toute richesse, négligemment amoncelé au milieu de la cour, est lavé par la pluie, remué sans cesse par les volailles, desséché, brûlé par le soleil. Les sels ammoniacaux qui constituent sa puissance s’évaporent, les jus se perdent dans le sol, sans profit pour personne. La maison d’habitation, si on peut appeler ainsi cette masure, ouvre sa porte et son unique fenêtre mal close sur la basse-cour où s’étalent le fumier, les déjections des porcs et toutes les immondices de la ferme. Le voisinage de la mare qui entoure le fumier, les exhalaisons pestilentielles qui se dégagent de ce marécage infect sont la source intarissable de ces fièvres terribles qui déciment nos campagnes.

Ces instruments barbares, ces lourds chariots exposés à toutes les intempéries, pourrissent et se détériorent avant d’avoir fourni leur pauvre carrière. Ce sont autant de pièges qui font trébucher les animaux et causent souvent des accidents irréparables.

Les conséquences de cette incurie traditionnelle se résument en deux mots : misère et maladie.

Voyez, au contraire, cette ferme bien tenue : tout y respire l’aisance. Les cours sont propres ; les fumiers, bien aménagés concentrent leurs richesses fécondantes. Les étables, vastes, bien aérées, sont construites de façon à faciliter l’écoulement des liquides, qui sont ensuite répandus sur le fumier, dont elles accélèrent la décomposition et dont elles doublent la puissance. Il y a un abreuvoir et point de mares infectes. La maison d’habitation est à l’abri de toutes les exhalaisons malsaines. On jouit, en général, d’une meilleure santé dans cette ferme, et c’est déjà quelque chose. Les instruments, les machines, rangés sous des hangars spéciaux, sont parfaitement abrités. Les fourrages sont éloignés des étables ; les greniers, situés aux étages supérieurs, ont de bons planchers ; ils sont bien clos, bien secs. Les tas de blé, d’avoine, d’orge, sont espacés suffisamment, de manière à ce que l’on puisse les pelleter facilement au besoin. Dans d’autres fermes, en Angleterre particulièrement, les récoltes de foin, de paille, etc., sont formées en meules placées sur des espèces de trépieds en fonte qui les isolent du sol, couvertes de toitures de paille ou de simples couvertures en toile à voile goudronnée, supportées par deux immenses perches qui s’abaissent à mesure que la meule diminue.

Dans la ferme nouvelle tout est en ordre parfait. Chaque serviteur a sa fonction, chaque chose à sa place, chaque service se fait à des heures précises. Des livres tenus jour par jour, comme dans toutes les industries, conservent la trace de tous les travaux et de toutes les dépenses, afin que le maître puisse savoir, à la fin de l’année, où en est au juste son exploitation, si telle culture est plus profitable que telle autre, si tels animaux ont consommé plus qu’ils ne valent, et par conséquent quels sont les changements à apporter dans la direction de l’exploitation pour en augmenter le produit net.

Trouve-t-on beaucoup de cultivateurs qui puissent dire, à un jour donné, s’ils ont gagné ou perdu de l’argent ? « Nous vivons et cela nous suffit » me disait un agriculteur. Si ses bœufs avaient su parler, ils auraient pu m’en dire autant.

Quand on vous parlera de la misère des campagnes, de l’émigration des paysans, de l’impuissance de l’agriculture, rappelez-vous ces deux fermes, et vous aurez bientôt l’une des explications les plus générales de la misère des campagnes, de l’émigration des paysans, de l’impuissance de l’agriculture, et de bien d’autres maux que l’humanité déplore.

Les charrues d’autrefois

Labour vient du mot labor qui veut dire travail. La terre livrée à elle-même produit des plantes sauvages, acres au goût, pauvres en principes nutritifs, et difficilement assimilables. Les fruits sauvages ne sont pas mangeables ; il faut donc cultiver la terre, c’est-à-dire l’amender, la labourer, la fumer et l’ensemencer.

Un illustre chimiste, Lavoisier, a dit «Rien ne se perd dans la nature, tout se réduit des transformations ». L’agriculture progressive est tout entière contenue dans ce grand principe, la raison suprême des assolements, des fumures et des labours. Malheureusement, dans une grande partie de la France, dans le Midi, dans le centre et dans plusieurs contrées de l’ouest, on laboure d’une manière incomplète parce qu’on ne se rend pas parfaitement compte du rôle et de l’effet des labours, et que par suite on se contente d’instruments très imparfaits. `

La charrue du centre de la France, dont nous donnons un spécimen, n’est autre chose que la charrue de Triptolème et de Cincinnatus, que l’on retrouve encore aujourd’hui en Asie, en Afrique, chez les peuplades sauvages de l’archipel Indien, et en Italie. Une grande pièce de bois, allant s’attacher au joug, forme l’âge ; un soc barbare en fer et deux oreilles en bois de cormier constituent l’araire primitif, employé sur toute la surface du sol français lorsque Matthieu de Dombasle [agronome – 1777-1843] inventa la charrue qui a servi de base à tous les perfectionnements ou plutôt à toutes les modifications imaginées depuis cette époque.

On amende le sol en changeant ses conditions physiques, en ajoutant de la marne au terrain siliceux, sablonneux, dépourvu de principes calcaires; en mêlant des sables, des graviers aux terres trop compactes ; en drainant les terres humides, etc.

Après les amendements qui modifient particulièrement la nature physique du sol, viennent les labours. Les labours ont pour objet de détruire les mauvaises herbes et de restituer au sol les éléments constitutifs qui lui ont été enlevés par la végétation.

Pour que l’on puisse bien apprécier le mérite de la charrue nouvelle, il faut rappeler sommairement les effets généraux que l’on cherche à obtenir par les labours ; nous analyserons plus tard les différents organes qui constituent la charrue. Les labours ont pour but de diviser la terre ; d’exposer le plus grand nombre possible de points de sa surface au contact de l’atmosphère ; de la rendre plus poreuse, c’est-à-dire de lui donner les propriétés de l’éponge ; de permettre à la chaleur de l’atmosphère et à la pluie de pénétrer également, de faire entrer dans toute la masse de !a couche végétale les engrais que l’on répand sur le sol ; de mettre les matières qui doivent se dissoudre ou fermenter dans les conditions les plus favorables pour qu’elles puissent se dissoudre dans l’eau ou se décomposer en se mêlant au gaz oxygène que l’air contient ; de permettre aux racines de se développer librement et de puiser dans le sol la nourriture épandue autour d’elles ; enfin de détruire les mauvaises herbes, qu’on appelle aussi avec raison plantes parasites, parce qu’elles prennent la place et la nourriture des bonnes herbes. Pour détruire ces mauvaises herbes, il faut un instrument qui les retourne et les enfouisse la racine en l’air, afin de les priver de l’air, de la lumière et des sucs nourriciers sans lesquels tout végétal périt et se décompose. On n’a qu’à jeter un regard sur la charrue du centre de la France pour s’assurer qu’il est impossible au laboureur de produire, avec un instrument pareil, les effets que nous venons d’énumérer. Il est probable que, dans quelques années, l’araire romain, quoi qu’en disent ses rares et derniers partisans, sera relégué dans les musées, avec les arbalètes et tes arquebuses à rouet, comme un objet de simple curiosité. On doit reconnaître cependant, que dans les pays de médiocre culture, où l’outillage est aussi pauvre que le sol, cet araire rend quelques services relatifs, mais dont l’utilité tend à disparaître avec l’état de misère qui l’a fait naître.

Parmi les objets dignes d’attirer l’attention plutôt des archéologues que des agronomes, nous citerons aussi le singulier instrument que l’on rencontre dans les montagnes du pays basque. C’est une charrue qui se subdivise en deux appareils distincts, appliqués à deux opérations également distinctes. L’une de ces deux charrues est formée d’un âge, d’un coutre (grand couteau destiné à fendre le sol dans le sens vertical) et d’un mancheron. L’autre se compose d’un âge, d’un mancheron et d’un soc (pointe en fer qui a pour but de trancher horizontalement la bande de terre du sillon). On attelle quelquefois une paire de petits bœufs à chaque instrument ; la charrue du coutre passe devant, la charrue du soc la suit immédiatement. Le plus souvent, le laboureur juxtapose les deux charrues, tient les deux mancherons des deux mains, en ayant soin de placer le coutre un peu en avant du soc, et produit à peu près ainsi l’effet d’une charrue ordinaire.

Cette machine barbare remonte à la plus haute antiquité. Elle est peu à peu remplacée, ainsi que l’araire romain, par des instruments plus rationnels, plus puissants et mieux disposés pour produire l’effet qu’on attend de leur emploi.

Les charrues nouvelles

Nous avons déjà dit que Matthieu de Dombasle transforma l’araire romain et en fit la charrue employée aujourd’hui, avec ou sans modifications, dans toutes les fermes bien tenues. Cet illustre agronome, après s’être rendu compte des effets que l’on cherche à obtenir par les labours, imagina un instrument qui pût produire les résultats désirés avec le moins de travail, possible. Il inventa la charrue à laquelle on a donné son nom.

La charrue Dombasle se compose do soc, du coutre, du versoir, du régulateur, des mancherons, du sep, et de l’âge ou haye.

Voici la description de chacune de ces parties.

Le soc est une pièce en fer forgé, qui a ordinairement la forme d’un fer de lance ou d’un demi fer de lance, et qui est placée à la base de la charrue, à plat, la pointe en avant ; il sert à séparer, par une coupure horizontale, la couche arable de la couche inférieure, appelée sous-sol. Le coutre est un long couteau attaché obliquement à l’âge ; son extrémité inférieure vient un peu en avant de la pointe du soc ; il est destiné à trancher verticalement la terre et à séparer la partie du champ non labourée de la bande étroite que le soc a coupée en dessous.

Le versoir, lame de fonte disposée selon une courbure habilement calculée, et placée a droite du soc, saisit cette bande de terre et la renverse sur le côté du sillon. Le régulateur a pour fonction de modifier l’entrure du soc dans le sol, en déplaçant la ligne de tirage, et par conséquent de régler la profondeur de la raie ou sillon. Il sert aussi à agrandir ou à rétrécir la largeur de la raie ouverte par le soc. Le régulateur est ordinairement placé à l’extrémité antérieure de l’âge.

Dans la charrue Dombasle, c’est une boîte en fer qu’embrasse un châssis sur lequel elle peut glisser indistinctement à gauche ou à droite ; cette boîte est traversée par une tige à crans qui se meut de haut en bas. Une tringle de fer attachée à un point de l’âge vient aboutir à l’extrémité inférieure de la tige.

Le mouvement de bas en haut ou de haut en bas règle la profondeur du sillon ; celui de droite à gauche ou de gauche à droite en règle la largeur. La profondeur et la largeur relatives des sillons sont très importantes à considérer, car ce sont elles qui déterminent la quantité du sol arable soumise par le labour à l’action fécondante de l’air.

Les mancherons sont deux tiges qui s’élèvent à l’arrière de la charrue et au moyen desquelles le laboureur peut la diriger.

Le sep est la base de la charrue ; à l’avant du sep est placé le soc, à l’arrière sont les mancherons ; le sep est quelquefois réuni à l’âge par deux étançons ou montants en fonte ou en bois.

L’âge est la pièce principale sur laquelle, sont attachés les divers organes de la charrue. A son extrémité antérieure est placé l’anneau d’attelage, auquel on accroche les palonniers pour le tirage des chevaux.

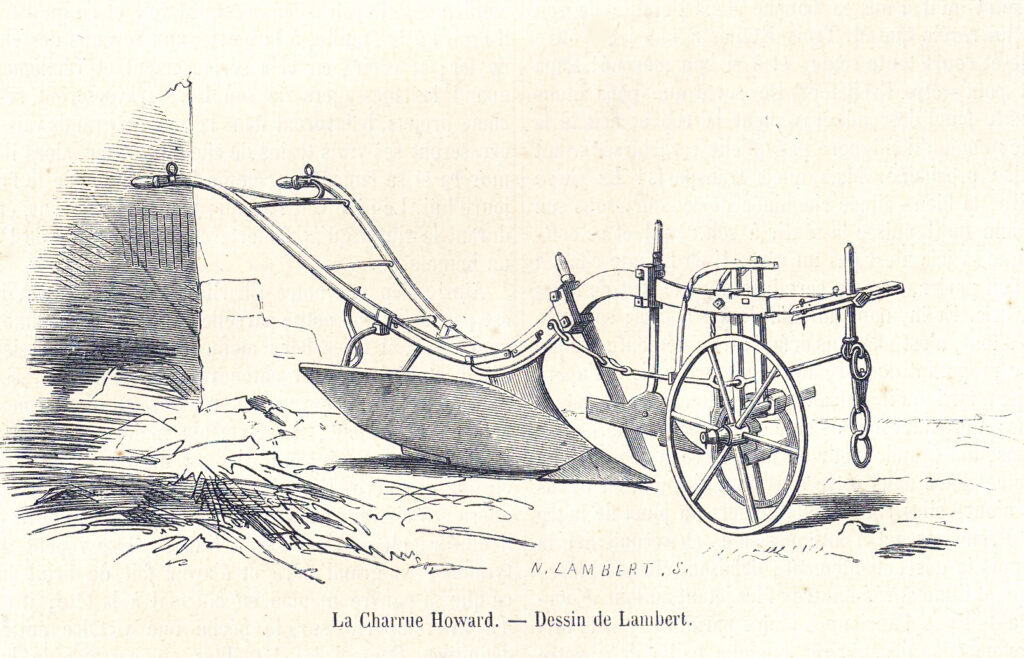

La charrue représentée à la page précédente est une modification de la charrue Dombasle. Elle a un avant-train. L’avant-train a pour but principal de rendre beaucoup plus facile et plus sûr le maniement de la charrue. Avec un araire Dombasle ou charrue sans avant-train, un laboureur vigoureux est obligé d’employer souvent toute sa force pour maintenir sa charrue convenablement. Deux chevaux bien dressés attelés à une charrue Dombasle à avant-train laissent au charretier peu de chose faire, surtout quand la terre n’est pas difficile.

Si le lecteur veut bien se reporter à ce que nous disions, dans notre précédent article, sur le résultat qu’on attend des labours donnés à la terre, il sera facile de déterminer quelles conditions doit remplir l’instrument destiné à faire un bon labour.

Une bonne charrue doit fouiller le sol à la profondeur voulue ; donner au sillon la largeur nécessaire ; retourner la bande de terre de manière à enfouir les plantes la racine en l’air ; briser la motte de terre autant que possible, afin de permettre aux influences atmosphériques de la pénétrer ; enfin opérer ce travail en dépensant le moins de force possible.

Les charrues modernes remplissent plus ou moins parfaitement ces différents objets. Comme l’homme est toujours assez disposé à critiquer l’œuvre d’autrui, et qu’il est toujours facile de modifier une charrue en bien ou en mal, on a, sous le prétexte de perfectionner, inventé une foule de charrues variées. Mais elles reposent toutes sur le principe de la charrue Dombasle, en s’éloignant plus ou moins de cet excellent modèle.

Les Anglais n’ont pas longtemps hésité pour choisir le type de charrue qu’ils devaient adopter. Leurs modèles ont rapidement atteint la perfection. La charrue Howard, qui a remporté les premiers prix à l’Exposition universelle, pourra donner une idée de la légèreté, de la force et de la puissance des charrues anglaises.

Cette charrue est entièrement en fer. La courbure de l’âge lui donne une grande force égale à sa solidité, car elle peut être appliquée aux labours profonds. La longueur des mancherons facilite le maniement de l’instrument en augmentant la longueur des bras de levier. Tous les organes de la charrue sont disposés de façon à diminuer considérablement la force de tirage nécessaire pour obtenir le résultat désiré

Les charrues américaines ont beaucoup d’analogie avec les charrues anglaises. Elles sont aussi construites en fer.

En France, nos charrues sont moins légères et durent moins parce qu’elles sont en bois ; elles sont en bois parce que le prix du fer est trop élevé.

Néanmoins, les charrues de Bella (Grignon), de Bodin (Rennes), etc., sont de bons instruments.

La ferme d’Éprunes

La ferme d’Éprunes présentée dans ce texte existe toujours, comme le prouve la photo ci-dessous. La ferme appartient depuis 1920 à la famille Proffit. Pour en savoir +, allez voir sur son site : (https://www.ferme-eprunes.fr/).